建立時間: 2006-01-05 13:43:54

車偉佳技術公報

前言:

相信看過許多雜誌、書籍的一些文章,都有遇上這類的話題,也應該大略了解其作用。不過在本篇將更詳盡的敘述含氧感知器在引擎回饋控制上的作用與重要性。

含氧感知器實圖

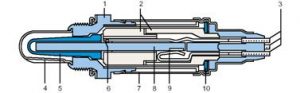

含氧感知器構造圖

一、 含氧感知器之構造與作用

一般汽車所排放的廢氣特別是對人體有害的,主要有三種:一氧化碳(CO)、碳氫化合物(HC)、氮氧化物(NOx),要使引擎所有的轉運範圍皆達到其控制標準,加入了三元觸媒轉化器( Three-Way Catalyst Converter 或簡稱 TWC)的控制。

有無觸媒所造成的廢氣影響

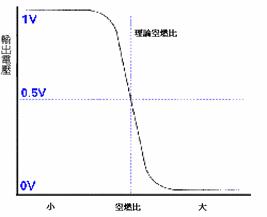

然而觸媒轉化器的使用條件相當嚴苛,除了須達到較高工作溫度外,最重要的是它的最大淨化率是發生在理論混合比附近(14.7:1),也就是說引擎的燃燒須控制在14.7:1 空燃混合之下,要達到此細微之標準並不容易,所以才藉由含氧感知器的作用將空燃比轉換成數據供給引擎電腦進而調整到理論範圍,稍後也將述說到引擎電腦如何利用含氧感知的訊號來作回饋的作用,使其空燃比維持在14.7:1附近。

所以引擎控制電腦由此電壓訊號即可偵測到當時混合比的狀況。然而含氧感知器須在高溫才能發揮正常用作(400℃~900℃),因此當引擎剛開始發動時,含氧感知器尚未開始作用,須等到達到其工作溫度才開始有電動勢的產生,所以之後的含氧感知器皆改良成加熱型,如前圖4所示,也就是利用陶瓷加熱器來使得感知器能也迅速地達到正常的作工狀態,因此目前的車型幾乎可以在引擎發動30秒後,含氧感知器即可供給電腦正確的訊號,有些車型甚至可以達到更低的時間。

含氧感知器其工作範圍都是在λ=1附近( λLamda 空氣過剩比率,當λ=1時為是理論混合比),一旦超出此範圍,其反應性能便降低,當引擎須要作稀混合控制時、甚至超稀薄燃燒(20:1以上)這一類型的含氧感知器便無法勝任了。

二、 含氧感知器的回饋作用

一般含氧感知器在正常情況下,也就是在引擎封閉迴路控制之下(Close Loop)是呈現類似正弦波形,但這不是含氧感知器所製造出的波形,而是反應出引擎所作出的控制,電腦會根據含氧感知器之訊號不斷出修正,換句話說,引擎根據訊號作出控制再反應出訊號,因此才稱為封閉的控制迴路,但電腦如何根據含氧感知器的電壓訊號作出相對的控制呢?如下圖:

含氧感知器在怠速下的波形(95 Ford Liata),紅色虛線為電腦判斷的數位訊號

一般氧化鋯型含氧感知器有個特性,就是當λ=1時電壓反應較為急遽,利用這個特性可作為濃與稀的分界而形成兩段式控制(Two-step Control),當引擎電腦接收到此電壓時是屬於類比訊號,經類比數位轉換大致可得到紅色虛線的數位訊號,電腦即可判斷出混合比的濃與稀,分別以1與0來表示,當數位訊號為1時作出減量控制,也就是減少噴油量;當訊號為0時作出增量控制。

不過為引擎某個區域或時段的考量,仍然有些情況不在閉迴路控制範圍之內:

1.引擎起動時

2.起動後增量或冷卻水溫度較低時(有些性能較佳的車型仍然可作Close Loop控制)

3.加速或減速

4.稀薄訊號持續一段時間以上

5.輸出增量修正中

6.燃料切斷時

7.引擎有存在故障或處於跛腳模式(Lame mode)

Posted in: 技術公報

Tagged: