建立時間: 2007-07-05 16:44:08

我們能要什麼樣的未來?(下)

我們能要什麼樣的未來?(下)

我有一個在補教界打滾的朋友,熟知教育系統的大小事。有好幾次聽他說過,雖然補教界的確有很多缺點,但是他依然以在補教界有好表現的教師為榮,因為補習班的老師每天面對的都是最現實的考驗──學生覺得無趣,父母覺得無成效,馬上就會反應在老師的經濟狀況上。反觀公立學校,這樣的壓力卻小了許多。只要當一個普通的老師就好了,不用找自己的麻煩。學生沒有教養,在外面闖禍是家長的責任。學生上課苦瓜臉,不發言,不參與,毫無興趣,是教育制度的責任。不用給學生額外的關心,不用擔心他喜不喜歡看書,不用管他愛不愛上我的課。

另一個我個人的觀察 - 表現平平的人,通常也是最無法適應改變,抱怨最多,反省最少的人。

在西方國家裡也有許多想要讓社會進步,改變現狀的人。這些人會以行動參與,加入各種社會上的NGO或NPO,或基金會或組織,因此這些國家有各式各樣的民間團體致力於改善社會,推動他們各自所相信的理想。起而行,是自我要求最直接的表現。

反觀我在服役期間的經驗,在訓練時,學長分享給學弟的絕大多數是如何打混的竅門。到了學校後,不時也會從其他役男聽來某些學校的老師是如何打混交差,真所謂上有政策,下有對策。簡單的說,自我要求的程度幾近不存在。

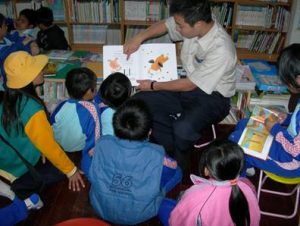

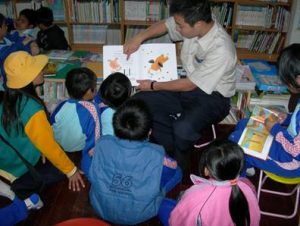

學校放學時,學生會先整隊,接著再由師長報告重要事項,最後會由一名學生喊:師生互行再見禮!

在我剛到學校的初期,我並沒有把這個師生的再見禮當一回事,只是眼睜睜的看著全校的學生對老師們(包括我)敬禮。過了幾天後,我赫然發現,當學生行禮時,竟然有幾位老師真的用力的對學生回禮!看到這畫面,讓我當場汗顏。自從那一天之後,我馬上要求自己每天放學時都要作到敬禮的動作,而且不能只是稍表意思的點個頭,而是要真正的彎腰行禮。

羨慕日本文化與整體環境的人,往往忽略了日本人從小就由家庭教育,學校教育,與社會教育灌輸自我要求的層面。我的意思是,台灣人與日本人或德國人本質上並沒甚大的差別。一個台灣出生的寶寶若在德國或日本成長,應該會與當地的德國,日本人沒兩樣。差別很明顯的在於後天的自我要求,而這是可以馬上由自我反省做起的,而且永不嫌晚。

就以上的例子而言,若是在日本的學校,那麼我猜想,所有的師長應該都會認真的向學生回禮,而這也是他們一貫的敬業精神最具體的表現。對許多人而言,向學生回禮也許是無關緊要的小事,而我也很明白,不在意這件事的老師不見得是不好的老師,但是在這種看似不痛不癢的細節上仍保持認真的態度,正是日本,德國街道與山川之所以能保持整潔的關鍵,也是國民素養的差別。畢竟口號是:師生 "互" 行再見禮,在日本與德國應可落實,在台灣就流於口號。有很多人抱怨台灣不如人,卻忘了在這裡盡自己的力量。

談到國民素養,我的感覺是,台灣似乎有許多習慣性批評政府的人,忘了反省什麼是身為一個好國民的責任。大家都會同意,一個國家的水準直接反映出所有國民的水準平均值。沒有好的國民,哪來好的政府?相對於每天邊看報紙,邊一聲長,一聲短的嘆氣,我寧可反省自己是否有爲社會盡自己的力量。到了山上國小服役的部份動力也是由此而來。這是我目前所能做的事,也是身為一個台灣國民,享受政府所提供的種種福利所應該做的事。我常常在想,我的存在對於國民的平均水準值,是提升,抑或是降低?

在加拿大時我常閱讀報紙,通常會看 The Globe & Mail 的社論版,再上網看國際論壇報 (International Herald Tribune)的社論版。這些報紙會有對時事與政策的分析,並刊登相對兩方的論述。反觀台灣的報紙,常流於口水戰,公說公有理,婆說婆有理,我很快的發現,我無法憑藉閱讀報紙做出正確的判斷。在這裡,我覺得閱讀各式的書籍來充實自己的知識,擴大自己的觀點,是唯一的辦法。如果我不閱讀與經濟學有關的書籍,那麼我從何評論經濟政策?如果我不了解公共政策,那麼我從何判斷它對社會的影響?如果我不閱讀歷史,政治學,那麼我如何知道我希望台灣是一個怎樣的社會,希望台灣有怎樣的政府?

如果真的要超脫黨派,只論是非,那麼顯然在每個議題上我們都必須要有自己的思考,才能做出符合自己認知與價值觀的判斷。既然如此,那麼必然需要對自己所關心的社會議題,有超越對政治人物與黨派的喜惡之了解。沒有充實自己的閱讀,哪來的基礎作理性的分析與思考?

當然,每個人每天都爲了討生活而忙碌,而且實在也沒有時間進行博士論文程度的學習與探討。但是只要能好好安排自己的時間,基本的了解,充實,與閱讀,應當是每個人都能作到的事,而且也是身為好國民的責任,提高國民素質的不二法門,是嗎?

加拿大人似乎知道,要社會更好,與其光是期待政府,養成一種依賴懶惰的心理,不如起而行,先從自己做起。而台灣似乎有太多人習慣抱怨,習慣批評,等待政府變出一顆拯救社會的萬靈丹。(現在流行說 "配套措施" ,出了什麼問題,一定就是沒有規劃好配套措施,好像所有的政策只要有了配套措施,便都萬無一失一般)誠如黃昆巖先生在 '談教養' 一書中提到的,那是一種官大學問就大的封建思想。對我而言,感覺更像皇上德高望重,社會自然會風調雨順。

甘迺迪總統有一句家喻戶曉的名言:「Don’t ask what your country can do for you; ask what you can do for your country.」(別問你的國家能給你什麼,問你自己能為你的國家作什麼貢獻)。長篇大論,我要說的其實只是,要社會更好,先從吾日三省吾身做起。對於以 "別人都是這樣,這就是台灣" 為藉口的人,我的回答是: 我不是別人,我是我。這是台灣的現況,我要的是台灣的未來。

我有一個在補教界打滾的朋友,熟知教育系統的大小事。有好幾次聽他說過,雖然補教界的確有很多缺點,但是他依然以在補教界有好表現的教師為榮,因為補習班的老師每天面對的都是最現實的考驗──學生覺得無趣,父母覺得無成效,馬上就會反應在老師的經濟狀況上。反觀公立學校,這樣的壓力卻小了許多。只要當一個普通的老師就好了,不用找自己的麻煩。學生沒有教養,在外面闖禍是家長的責任。學生上課苦瓜臉,不發言,不參與,毫無興趣,是教育制度的責任。不用給學生額外的關心,不用擔心他喜不喜歡看書,不用管他愛不愛上我的課。

另一個我個人的觀察 - 表現平平的人,通常也是最無法適應改變,抱怨最多,反省最少的人。

在西方國家裡也有許多想要讓社會進步,改變現狀的人。這些人會以行動參與,加入各種社會上的NGO或NPO,或基金會或組織,因此這些國家有各式各樣的民間團體致力於改善社會,推動他們各自所相信的理想。起而行,是自我要求最直接的表現。

反觀我在服役期間的經驗,在訓練時,學長分享給學弟的絕大多數是如何打混的竅門。到了學校後,不時也會從其他役男聽來某些學校的老師是如何打混交差,真所謂上有政策,下有對策。簡單的說,自我要求的程度幾近不存在。

學校放學時,學生會先整隊,接著再由師長報告重要事項,最後會由一名學生喊:師生互行再見禮!

在我剛到學校的初期,我並沒有把這個師生的再見禮當一回事,只是眼睜睜的看著全校的學生對老師們(包括我)敬禮。過了幾天後,我赫然發現,當學生行禮時,竟然有幾位老師真的用力的對學生回禮!看到這畫面,讓我當場汗顏。自從那一天之後,我馬上要求自己每天放學時都要作到敬禮的動作,而且不能只是稍表意思的點個頭,而是要真正的彎腰行禮。

羨慕日本文化與整體環境的人,往往忽略了日本人從小就由家庭教育,學校教育,與社會教育灌輸自我要求的層面。我的意思是,台灣人與日本人或德國人本質上並沒甚大的差別。一個台灣出生的寶寶若在德國或日本成長,應該會與當地的德國,日本人沒兩樣。差別很明顯的在於後天的自我要求,而這是可以馬上由自我反省做起的,而且永不嫌晚。

就以上的例子而言,若是在日本的學校,那麼我猜想,所有的師長應該都會認真的向學生回禮,而這也是他們一貫的敬業精神最具體的表現。對許多人而言,向學生回禮也許是無關緊要的小事,而我也很明白,不在意這件事的老師不見得是不好的老師,但是在這種看似不痛不癢的細節上仍保持認真的態度,正是日本,德國街道與山川之所以能保持整潔的關鍵,也是國民素養的差別。畢竟口號是:師生 "互" 行再見禮,在日本與德國應可落實,在台灣就流於口號。有很多人抱怨台灣不如人,卻忘了在這裡盡自己的力量。

談到國民素養,我的感覺是,台灣似乎有許多習慣性批評政府的人,忘了反省什麼是身為一個好國民的責任。大家都會同意,一個國家的水準直接反映出所有國民的水準平均值。沒有好的國民,哪來好的政府?相對於每天邊看報紙,邊一聲長,一聲短的嘆氣,我寧可反省自己是否有爲社會盡自己的力量。到了山上國小服役的部份動力也是由此而來。這是我目前所能做的事,也是身為一個台灣國民,享受政府所提供的種種福利所應該做的事。我常常在想,我的存在對於國民的平均水準值,是提升,抑或是降低?

在加拿大時我常閱讀報紙,通常會看 The Globe & Mail 的社論版,再上網看國際論壇報 (International Herald Tribune)的社論版。這些報紙會有對時事與政策的分析,並刊登相對兩方的論述。反觀台灣的報紙,常流於口水戰,公說公有理,婆說婆有理,我很快的發現,我無法憑藉閱讀報紙做出正確的判斷。在這裡,我覺得閱讀各式的書籍來充實自己的知識,擴大自己的觀點,是唯一的辦法。如果我不閱讀與經濟學有關的書籍,那麼我從何評論經濟政策?如果我不了解公共政策,那麼我從何判斷它對社會的影響?如果我不閱讀歷史,政治學,那麼我如何知道我希望台灣是一個怎樣的社會,希望台灣有怎樣的政府?

如果真的要超脫黨派,只論是非,那麼顯然在每個議題上我們都必須要有自己的思考,才能做出符合自己認知與價值觀的判斷。既然如此,那麼必然需要對自己所關心的社會議題,有超越對政治人物與黨派的喜惡之了解。沒有充實自己的閱讀,哪來的基礎作理性的分析與思考?

當然,每個人每天都爲了討生活而忙碌,而且實在也沒有時間進行博士論文程度的學習與探討。但是只要能好好安排自己的時間,基本的了解,充實,與閱讀,應當是每個人都能作到的事,而且也是身為好國民的責任,提高國民素質的不二法門,是嗎?

加拿大人似乎知道,要社會更好,與其光是期待政府,養成一種依賴懶惰的心理,不如起而行,先從自己做起。而台灣似乎有太多人習慣抱怨,習慣批評,等待政府變出一顆拯救社會的萬靈丹。(現在流行說 "配套措施" ,出了什麼問題,一定就是沒有規劃好配套措施,好像所有的政策只要有了配套措施,便都萬無一失一般)誠如黃昆巖先生在 '談教養' 一書中提到的,那是一種官大學問就大的封建思想。對我而言,感覺更像皇上德高望重,社會自然會風調雨順。

甘迺迪總統有一句家喻戶曉的名言:「Don’t ask what your country can do for you; ask what you can do for your country.」(別問你的國家能給你什麼,問你自己能為你的國家作什麼貢獻)。長篇大論,我要說的其實只是,要社會更好,先從吾日三省吾身做起。對於以 "別人都是這樣,這就是台灣" 為藉口的人,我的回答是: 我不是別人,我是我。這是台灣的現況,我要的是台灣的未來。

Posted in: 業界消息

Tagged: