建立時間: 2011-08-05 17:23:18

從塑化劑到「食品潤滑油」─食品安全的省思

從塑化劑到「食品潤滑油」─食品安全的省思

2011年3月,行政院衛生署食品藥物管理局一位五十二歲的技正楊明玉,執行行政院「加強取締偽劣假藥專案」時,原本只是為了檢驗食品是否違法摻雜安非他命或減肥西藥成分,將「康富生技中心股份有限公司」生產的「DDS-1 六淨元益生菌」經薄層分析(TLC)儀器,再用氣相層析質譜儀檢驗後,雖然規定檢測的項目結果未含西藥,卻另外看到不正常波峰,意外發現了可疑異常訊號,難能可貴的是,一般檢驗員會因檢測項目結果合格,就到此為止,不再進一步化驗。但她即使對於不在檢驗項目的訊號,仍主動提出檢驗要求,並運用下班時間不斷追查,盡責的比對數據,將其圖譜和圖庫比對,經抽絲剝繭分析30餘種原料、包材,赫然發現DEHP,衛生署初步開始重視…

●2011年5月23日下午4時,食品藥物管理局召開記者會,說明1994年成立的昱伸香料公司,負責人賴俊傑販售攙有DEHP的起雲劑,危害各級食品,還有轉賣問題起雲劑的有協成化工、金饌生技,下游廠商則包括…。更難以計數。5月28日,塑化劑事件擴大,衛生署查獲新北市賓漢公司生產摻有塑化劑DINP(鄰苯二甲酸二異壬酯)的起雲劑。賓漢公司與昱伸香料師出同門,且賓漢為統一公司長期配合廠商,產品主要是流向統一企業、美達食品及泰華油脂三家廠商…。於是台灣有史以來最大的食品安全問題「塑化劑事件」如雪崩似的發生,事隔兩個多月仍餘波蕩漾,尚不能已。

2011年3月,行政院衛生署食品藥物管理局一位五十二歲的技正楊明玉,執行行政院「加強取締偽劣假藥專案」時,原本只是為了檢驗食品是否違法摻雜安非他命或減肥西藥成分,將「康富生技中心股份有限公司」生產的「DDS-1 六淨元益生菌」經薄層分析(TLC)儀器,再用氣相層析質譜儀檢驗後,雖然規定檢測的項目結果未含西藥,卻另外看到不正常波峰,意外發現了可疑異常訊號,難能可貴的是,一般檢驗員會因檢測項目結果合格,就到此為止,不再進一步化驗。但她即使對於不在檢驗項目的訊號,仍主動提出檢驗要求,並運用下班時間不斷追查,盡責的比對數據,將其圖譜和圖庫比對,經抽絲剝繭分析30餘種原料、包材,赫然發現DEHP,衛生署初步開始重視…

●2011年5月23日下午4時,食品藥物管理局召開記者會,說明1994年成立的昱伸香料公司,負責人賴俊傑販售攙有DEHP的起雲劑,危害各級食品,還有轉賣問題起雲劑的有協成化工、金饌生技,下游廠商則包括…。更難以計數。5月28日,塑化劑事件擴大,衛生署查獲新北市賓漢公司生產摻有塑化劑DINP(鄰苯二甲酸二異壬酯)的起雲劑。賓漢公司與昱伸香料師出同門,且賓漢為統一公司長期配合廠商,產品主要是流向統一企業、美達食品及泰華油脂三家廠商…。於是台灣有史以來最大的食品安全問題「塑化劑事件」如雪崩似的發生,事隔兩個多月仍餘波蕩漾,尚不能已。

我們需要深切反省的是,會發生這樣事件的台灣社會,是基於怎麼樣的商業心理。一般的分析不外乎這三種考量。

我們需要深切反省的是,會發生這樣事件的台灣社會,是基於怎麼樣的商業心理。一般的分析不外乎這三種考量。

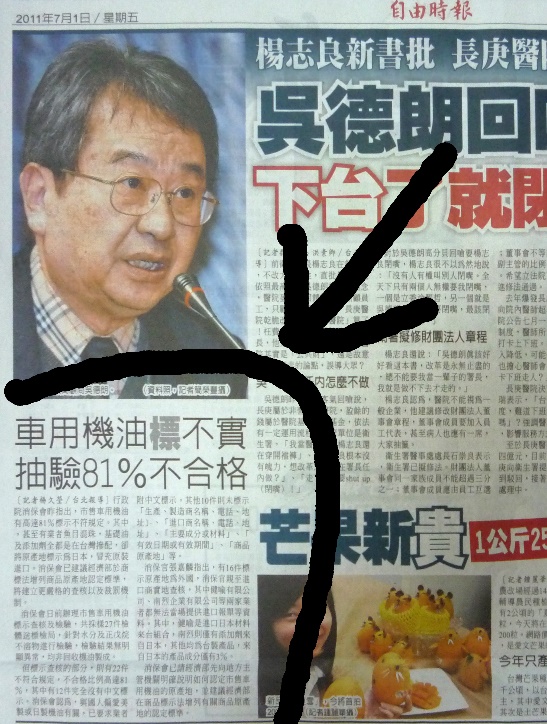

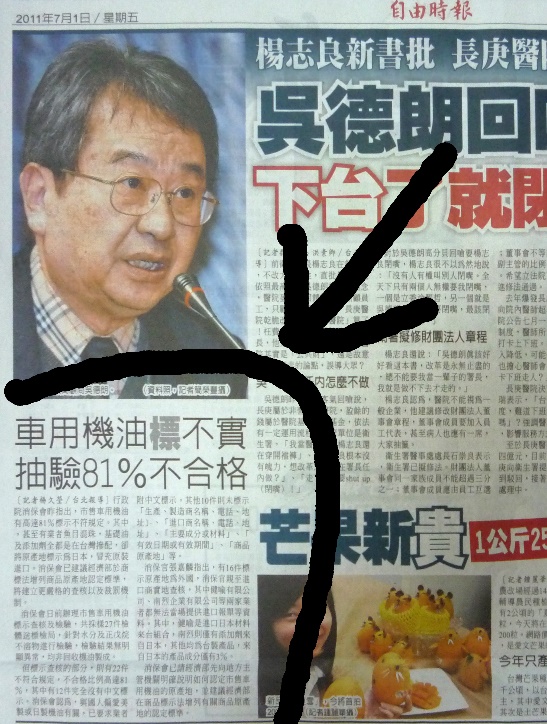

相同的問題存在,潤滑油業也毫不例外:

相同的問題存在,潤滑油業也毫不例外:

2011年3月,行政院衛生署食品藥物管理局一位五十二歲的技正楊明玉,執行行政院「加強取締偽劣假藥專案」時,原本只是為了檢驗食品是否違法摻雜安非他命或減肥西藥成分,將「康富生技中心股份有限公司」生產的「DDS-1 六淨元益生菌」經薄層分析(TLC)儀器,再用氣相層析質譜儀檢驗後,雖然規定檢測的項目結果未含西藥,卻另外看到不正常波峰,意外發現了可疑異常訊號,難能可貴的是,一般檢驗員會因檢測項目結果合格,就到此為止,不再進一步化驗。但她即使對於不在檢驗項目的訊號,仍主動提出檢驗要求,並運用下班時間不斷追查,盡責的比對數據,將其圖譜和圖庫比對,經抽絲剝繭分析30餘種原料、包材,赫然發現DEHP,衛生署初步開始重視…

●2011年5月23日下午4時,食品藥物管理局召開記者會,說明1994年成立的昱伸香料公司,負責人賴俊傑販售攙有DEHP的起雲劑,危害各級食品,還有轉賣問題起雲劑的有協成化工、金饌生技,下游廠商則包括…。更難以計數。5月28日,塑化劑事件擴大,衛生署查獲新北市賓漢公司生產摻有塑化劑DINP(鄰苯二甲酸二異壬酯)的起雲劑。賓漢公司與昱伸香料師出同門,且賓漢為統一公司長期配合廠商,產品主要是流向統一企業、美達食品及泰華油脂三家廠商…。於是台灣有史以來最大的食品安全問題「塑化劑事件」如雪崩似的發生,事隔兩個多月仍餘波蕩漾,尚不能已。

2011年3月,行政院衛生署食品藥物管理局一位五十二歲的技正楊明玉,執行行政院「加強取締偽劣假藥專案」時,原本只是為了檢驗食品是否違法摻雜安非他命或減肥西藥成分,將「康富生技中心股份有限公司」生產的「DDS-1 六淨元益生菌」經薄層分析(TLC)儀器,再用氣相層析質譜儀檢驗後,雖然規定檢測的項目結果未含西藥,卻另外看到不正常波峰,意外發現了可疑異常訊號,難能可貴的是,一般檢驗員會因檢測項目結果合格,就到此為止,不再進一步化驗。但她即使對於不在檢驗項目的訊號,仍主動提出檢驗要求,並運用下班時間不斷追查,盡責的比對數據,將其圖譜和圖庫比對,經抽絲剝繭分析30餘種原料、包材,赫然發現DEHP,衛生署初步開始重視…

●2011年5月23日下午4時,食品藥物管理局召開記者會,說明1994年成立的昱伸香料公司,負責人賴俊傑販售攙有DEHP的起雲劑,危害各級食品,還有轉賣問題起雲劑的有協成化工、金饌生技,下游廠商則包括…。更難以計數。5月28日,塑化劑事件擴大,衛生署查獲新北市賓漢公司生產摻有塑化劑DINP(鄰苯二甲酸二異壬酯)的起雲劑。賓漢公司與昱伸香料師出同門,且賓漢為統一公司長期配合廠商,產品主要是流向統一企業、美達食品及泰華油脂三家廠商…。於是台灣有史以來最大的食品安全問題「塑化劑事件」如雪崩似的發生,事隔兩個多月仍餘波蕩漾,尚不能已。

我們需要深切反省的是,會發生這樣事件的台灣社會,是基於怎麼樣的商業心理。一般的分析不外乎這三種考量。

我們需要深切反省的是,會發生這樣事件的台灣社會,是基於怎麼樣的商業心理。一般的分析不外乎這三種考量。

- 貪婪之心蒙蔽良知;為了獲利不擇手段,這樣的人屬極少數,但為害最大,常是問題製造者。像昱伸香料和賓漢公司的負責人或其知情員工就是這一類--明知有害,但為了可以降低成本,為了提高競爭力,為了獲取更多的利潤,所以就昧著良心做了。

- 貪小便宜,自欺欺人:大多數的人雖然不敢挺而走險,雖然不致於要錢不要命,但貪小便宜,自欺欺人的大有人在,昱伸和賓漢的下游公司的客戶,可以歸類為這種心態;他們即使已瞭解或者感覺到問題所在,卻不捨既得利益,其中部份也會作些預先防範;比如來貨改名叫SD,或一定要保留發票,以便到發生問題時,好推說「大家都在用,我怎麼會知道?」,或說「交易合法我怎麼會曉得?」,甚至於裝無辜說「其實我也算是被害人哪!!」

- 旁觀者淪為同流合污:像塑化劑以低過棕櫚油那麼多的價錢在市場競爭那麼久,一樣從事食品業的相關業者,是採取什麼態度?有些旁觀者長期感受,看著那麼多人在用「也沒事」,無法承受競爭,或者是「不賺白不賺,他們可以用,有什麼好堅持?」,自我安慰:反正大家都在用。於是也捲進去。

相同的問題存在,潤滑油業也毫不例外:

相同的問題存在,潤滑油業也毫不例外:

- 你到賣場去看看,到處都可以看到很多離譜的現象:零售80元一公升的「合成油」(根本不符合行情),或是標示是比利時「AxxonNoil公司」產製的機油(乍看之下好像是ExxonMobil埃克森美孚公司)……!這些供應商其實就是和塑化劑的元兇昱伸、賓漢一樣的心理,更有甚者的想法是:反正機器也不會講話,過一段時間我們又換了包裝,又改了品名…誰知道。

- 許多賣場,汽車精品店、轉售商,難道會不清楚便宜沒好貨,難道不會懷疑來源或規格有問題?但一樣的「貪小便宜,自欺欺人」心理作祟,所以他們也會小心備好進貨發票,請供應商貼標標示「文責自負」,一旦有爭議,被檢舉,就解釋說「其實我也是被害人」。

- 旁觀者淪為同流合污,潛因是社會教育--道德不彰問題,而突顯出來的問題是: 有權有責的政府部門,沒有承擔起應負的責任,沒有發揮發奸摘伏的功能。因此,「地下打倒地上」或「非法贏過合法」的劣幣趨逐良幣效應就出現了。

●食品級潤滑油的認證機構NSF 一群美國科學家為了回應社會的需求,於1944年成立了一個以科學研究為基礎的非營利民間組織─美國國家衛生基金會(National Sanitation Foundation),總部設於美國密西根州。經過60多年的發展,美國國家衛生基金會已成為一個具有國際影響力和公信力的機構,並更名為「NSF International」,或簡稱NSF。

NSF為一非政府/非營利組織(NGO/NPO),在有關公共衛生、公眾安全之標準開發、產品認證、教育及風險管理等領域上扮演著世界領先者的角色。成立60多年來,致力於維護公共衛生、公眾安全和環境保護工作。針對食物、水、室內空氣以及環境等領域,NSF發展了許多國家標準,並透過其公共衛生教育中心提供學習機會;同時也是第三公正檢測服務單位。合作對象包括工業界、政府管理機構及消費者。

1999年後,NSF自USDA之後接管潤滑油的安全認證工作,按照FDA、USDA的標準對食品級潤滑油增加了成品檢測的標準。凡是達標産品會在其官方網“白皮書”公布。

●食品級潤滑油的分類

一群美國科學家為了回應社會的需求,於1944年成立了一個以科學研究為基礎的非營利民間組織─美國國家衛生基金會(National Sanitation Foundation),總部設於美國密西根州。經過60多年的發展,美國國家衛生基金會已成為一個具有國際影響力和公信力的機構,並更名為「NSF International」,或簡稱NSF。

NSF為一非政府/非營利組織(NGO/NPO),在有關公共衛生、公眾安全之標準開發、產品認證、教育及風險管理等領域上扮演著世界領先者的角色。成立60多年來,致力於維護公共衛生、公眾安全和環境保護工作。針對食物、水、室內空氣以及環境等領域,NSF發展了許多國家標準,並透過其公共衛生教育中心提供學習機會;同時也是第三公正檢測服務單位。合作對象包括工業界、政府管理機構及消費者。

1999年後,NSF自USDA之後接管潤滑油的安全認證工作,按照FDA、USDA的標準對食品級潤滑油增加了成品檢測的標準。凡是達標産品會在其官方網“白皮書”公布。

●食品級潤滑油的分類 USDA爲(United States Department of Agriculture)美國農業部的縮寫,其業務包括規範管理肉類、魚類、家禽類、蛋類加工廠,並規範管理飲料業、啤酒、罐頭、穀物、酪農、烘培、糖蜜餞業、食用油、脂業、製藥、化妝業、寵物食品業等等等。多年來,USDA/FSIS(食品安全檢查署) 一直對各種食品與食品藥物製程所需設備、物料進行PAP審查(Prior Approval Program預先審批程序),合格之物料獲授權,可以使用於受FSIS監管的工廠。

潤滑油屬於食品製程中的「非食品化合物」適用於PAP審核機制。這項「預先審批程序」是決定食品級潤滑油的工業標準。USDA/FSIS 的「所有物質和非食品合成物清單」是全世界涉及食品和飲料加工廠商的食品級潤滑油的聖經。清單中按H-1,H-2,H-3 和 P-1四項分類,規範了所有的潤滑油。

USDA爲(United States Department of Agriculture)美國農業部的縮寫,其業務包括規範管理肉類、魚類、家禽類、蛋類加工廠,並規範管理飲料業、啤酒、罐頭、穀物、酪農、烘培、糖蜜餞業、食用油、脂業、製藥、化妝業、寵物食品業等等等。多年來,USDA/FSIS(食品安全檢查署) 一直對各種食品與食品藥物製程所需設備、物料進行PAP審查(Prior Approval Program預先審批程序),合格之物料獲授權,可以使用於受FSIS監管的工廠。

潤滑油屬於食品製程中的「非食品化合物」適用於PAP審核機制。這項「預先審批程序」是決定食品級潤滑油的工業標準。USDA/FSIS 的「所有物質和非食品合成物清單」是全世界涉及食品和飲料加工廠商的食品級潤滑油的聖經。清單中按H-1,H-2,H-3 和 P-1四項分類,規範了所有的潤滑油。

|

Posted in: 業界消息

Tagged: